Am 5. Mai 2025 um 8.30 Uhr fuhren wir – die Lehrkräfte Ranjana Empt, Regina Schleheck und David Wurth - mit einer Gruppe interessierter Schülerinnen und Schüler nach München/Dachau. Wie im vorherigen Jahr, im Rahmen einer Auschwitz-Fahrt, kamen die Teilnehmenden aus vier verschiedenen Bildungsgängen: GAHR, WAHR, TFHR und TFOR. Nach ca. acht Stunden erreichten wir unsere JH in München und bezogen die Zimmer. Im Anschluss konnten wir bei einer gemeinsamen Erkundung der Stadt erste Eindrücke von München sammeln.

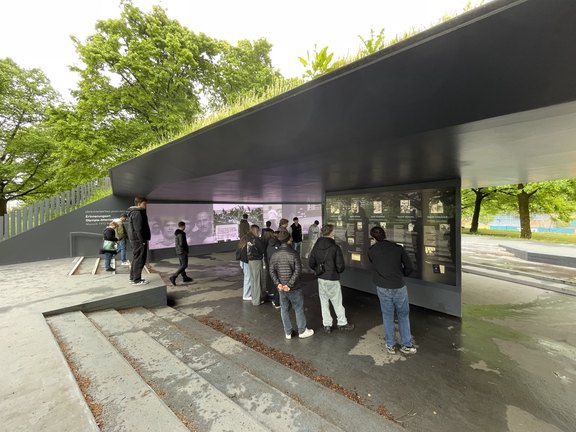

Am folgenden Tag, 6. Mai 2025, hatten wir den ersten offiziellen Programmpunkt auf dem Olympiagelände. Dort besuchten wir den Gedenkort für die von Terroristen überfallenen und schlussendlich getöteten israelischen Olympioniken. Die Führung wurde von einem Mitarbeiter des jüdischen Museums geleitet. Wir erfuhren zahlreiche Details zum Geiseldrama der Olympischen Spiele 1972. Palästinensische Angreifer hatten neun israelische Sportler in ihre Gewalt gebracht und ließen sich nach langen Verhandlungen mit ihnen per Hubschrauber zu einem Militärflughafen bringen, von wo aus sie mit einem Flugzeug ins Ausland fliehen wollten. Es kam zu einer Schießerei mit der Polizei, bei der – nach 18 Stunden des Bangens und Hoffens – mehrere Kidnapper und sämtliche Israelis umkamen. Vor dem Haus zu stehen, in dem der Anschlag stattgefunden hatte, Einzelheiten zum Ablauf, zu den Geiseln, den Attentätern und dem Vorgehen der Polizei zu erfahren, erschütterte nachhaltig.

Am Nachmittag besuchten wir das jüdische Museum in München und hatten einen Workshop zum Thema „Jüdisches Leben vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten“. Dort wurden fünf Biografien von Münchner Jüdinnen und Juden vorgestellt. Anhand von Fotos sollten die Schülerinnen und Schüler die Geschichten den Menschen zuordnen. Ziel dieser neueren didaktischen Ausrichtung ist es, den Blick auf die Biografien jüdischer Mitbürger zu richten, sie als Menschen und Teil des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland wahrzunehmen. In der Gedenkstättenarbeit möchte man so wegkommen von einer einseitigen Wahrnehmung von Juden, die sie auf ihre Rolle als Opfer der Shoa reduziert.

Am 7. Mai 2025 fuhren wir in die Innenstadt nach München und trafen uns am Hofbräuhaus mit der Stadtführerin Valerie Kieffer. Sie begleitete uns auch am 8. Mai nach Dachau. Der Start am Hofbräuhaus wurde nicht ohne Grund ausgewählt. An diesem Ort und in weiteren Bierkellern der Stadt trafen sich Mitglieder der DAP, der Vorläuferpartei der NSDAP und formatierten sich zu einer großen Gruppierung. Während wir durch die Straßen von München liefen, erfuhren wir immer weitere Details über die Anfänge der Nationalsozialisten. Gerade die Hintergründe zu A. Hitler führten bei allen zu Entsetzen. Wir standen vor der Feldherrnhalle, wo am 9. November 1923 der Hitlerputsch scheiterte. Schräg gegenüber die prunkvolle Theatinerkirche. Im Laufe des Tages gab es viele Momente, in denen man schöne Architektur bestaunte. Im Kontrast dazu wurden einem immer wieder die grausamen Taten der Nationalsozialisten vor Augen geführt.

Während der gesamten Führung wurde wiederholt die Frage gestellt, wie man mit den Orten und Gebäuden umgehen sollte, die für dieses dunkle Kapitel in Deutschland stehen. Sollte man dort wieder ganz normales öffentliches Leben stattfinden lassen?

Während wir an zahlreichen Denkmälern vorbeigingen, fielen Einschusslöcher in Wänden der Gebäude auf, die noch aus dem 2. Weltkrieg stammen. Überall ist hier die Geschichte des sogenannten Dritten Reichs präsent. An der Universität besuchten wir den Gedenkort der Weißen Rose. Dort zu stehen, wo die studentische Widerstandsgruppe 1942 Flugblätter verteilt hatte, was sieben von ihnen, darunter die Geschwister Hans und Sophie Scholl, mit dem Leben bezahlen mussten, war sehr eindrücklich. Nach dieser Führung gab es abends einiges zu reflektieren.

Am nächsten Tag fuhren wir zum KZ Dachau, exakt achtzig Jahre nach der Befreiung vom 8. Mai 1945, was das Erleben dieses grausigen Orts noch intensivierte. Ein wenig erschreckend: Die ehemaligen Kasernen der Waffen-SS (Schutz Staffel) werden heute von der lokalen Polizei benutzt. Das KZ Dachau, 1933 als Arbeitslager errichtet, war das erste Konzentrationslager, und Modell für alle anderen, auch für den industriellen Massenmord in den Gaskammern. 41.500 Menschen haben das KZ Dachau nicht überlebt. Krankheiten, Hunger, Folter und Erschießungen waren allgegenwärtig. Während wir über das Gelände liefen, wurde die Dimension der Tötungsmaschinerie deutlich. Die Gefangenen-Baracken wurden gleich nach dem Krieg zerstört, nur noch die Fundamente sind zu sehen, aber zu Anschauungszwecken wurde eine wieder aufgebaut. Über eine Allee gingen wir zu den Gaskammern und Brennöfen zur Beseitigung der Leichen. Im Frühjahr blüht alles auf dem Gelände, und die Allee verleiht diesem schlimmen und traurigen Ort etwas Idyllisches. An den „Duschen“ und Krematorien wurde es sehr emotional, und jeder brauchte einen kurzen Moment für sich allein. Jede Konfession hat einen heiligen Ort auf dem Gelände geschaffen, sodass der Toten gedacht werden kann. Während man über das Gelände weiter Richtung Ausgang läuft, wird jedem bewusst, dass das ganze Gelände ein großer Friedhof ist.

Nach dem KZ-Besuch fuhren wir zum NS-Dokumentationszentrum, wo mit einer App und Audioguides die Geschichte von 1933 bis 1945 nacherzählt wurde. Zum Ende konnten hier letzte Wissenslücken geschlossen werden.

Am nächsten Tag traten wir pünktlich um 8.30 Uhr die Heimreise nach Opladen an.

Wieder einmal hat die Gedenkstättenfahrt gezeigt, wie wertvoll es ist, Erinnerungskultur vor Ort stattfinden zu lassen. Das Feedback der Schülerinnen und Schüler auf dem Rückweg lautete, dass ihre Erwartungen mehr als erfüllt worden waren.